海風の天然ミネラルをたっぷり含んだ黒糖

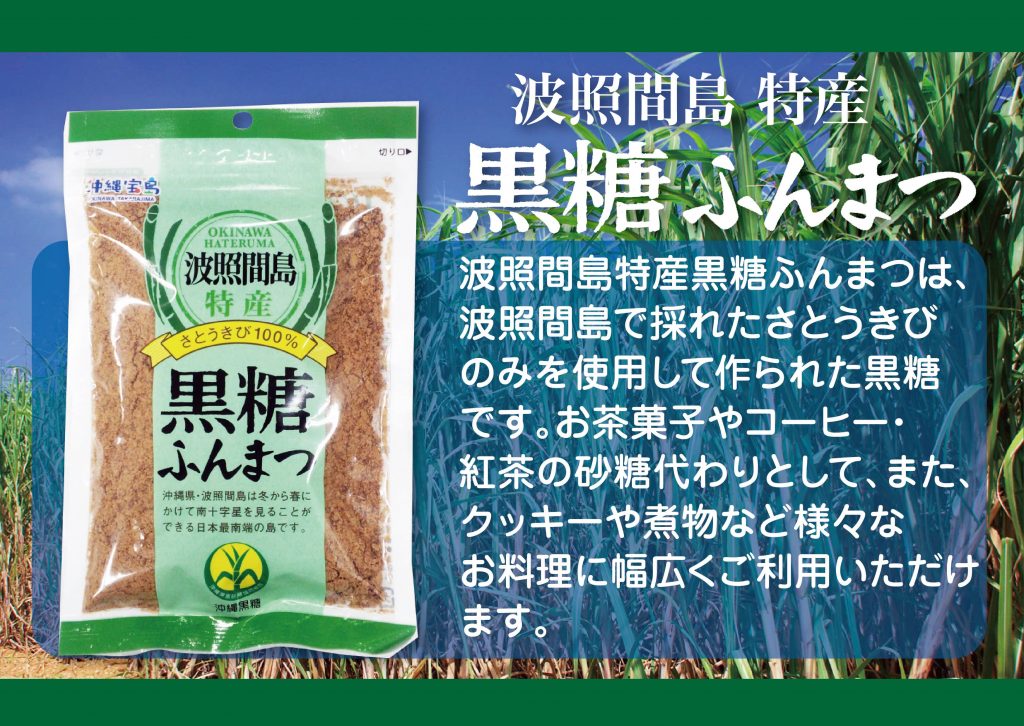

波照間島特産

黒糖ふんまつ200g

価格:515円(税込・送料別)

内容量:200g

原材料:さとうきび

賞味期間:製造から365日

保存方法:直射日光、高温多湿を避け、常温にて保存。

1個 515円(税込・送料別)

12個セット 6,180円(税込・送料別)

日本最南端の有人島・波照間島(はてるまじま)

古くから「ハティローマ」と呼ばれ、「果てのうるま」(「うるま」は、琉球または珊瑚礁の意味)に由来し、波照間は当て字だと言われています。

波照間島は沖縄県の南にある八重山諸島の中でも小さな島で、日本最南端の有人島です。お盆を伏せたような平べったい島で、那覇より南西に400Kmに位置する八重山諸島、その中心である石垣島からさらに南西へ63km、周囲14.8㎞、高いところで標高60m。人口は約489人(2020年3月)です。島内には高校がないため、石垣島や沖縄本島の高校や会社に進学や就職で、島を出ることになります。医療なども離島ゆえの様々な不便さや困難さがあり、想像を越えるところですが、それ故、島の人々の心根の優しさや助け合いの心(ユイマール)の残る心豊かな島と言えます。

島は隆起した珊瑚礁からできた琉球石灰岩です。年間の平均気温は24.1℃。冬には強い季節風が吹き、7月~9月には台風の直撃を受けて大きな被害が出ることがあります。かつては米、麦、粟が作られていましたが、1960年代初頭に製糖工場ができたことでサトウキビ栽培が盛んになりました。今はモチキビが特産品となり、スイカ、メロン、パッションフルーツなども栽培されています。畜産では和牛飼育も盛んで県内有数の和牛の繁殖地です。

沖縄県の中でも品質はトップクラス!

波照間産の黒糖は、沖縄県の中でも「品質と味が良い」と評判の産地です。かつて、東京の高級羊羹の老舗「とらや」では、羊かんの甘味を引き出すのに、波照間島の黒糖を使用していました。あの上品な和菓子の甘さは、波照間島の黒糖ならではの味わいなのかもしれません。

ではなぜ評価が高いのでしょうか?

主な理由は以下の3つがあげられます。

1.島の土壌に合わせた栽培と海風からの豊富なミネラル

2.協同作業(ユイマール)による手刈り収穫

3.収穫後の管理と製糖工場の工夫

1.土壌に合わせた栽培と海風に運ばれる豊富なミネラル

琉球諸島最南端に位置する波照間島は、悠久の時を経てサンゴ礁が隆起した琉球石灰岩を基にした大洋に浮かぶ小さな島です。

海からのミネラル分を含む琉球石灰岩に、海風からのミネラル分がサトウキビ畑に降り注ぎいだサトウキビ畑は島尻マージ土壌と呼ばれています。

島尻マージは、赤褐色がかった弱アルカリ性の土壌で、元々は栄養分の少ない痩せた土壌で、水はけが良い為、サトウキビや甘藷(サツマイモ)、タバコなどの栽培に適しています。

やせ地にも強いサトウキビですが、和牛繁殖で子牛肥育が盛んなため、牛の糞尿を液肥や堆肥にしてサトウキビ畑に利用して地力ある畑づくりや収穫後に緑肥植物を植えて有機質として畑にすき込んだり、水やりの工夫をするなどして健康で品質のいいサトウキビを栽培しています。

畑は赤褐色の島尻マージ

サトウキビの収穫

ミネラル豊富な海に囲まれている沖縄の島々。長い年月をかけてサンゴが

隆起した琉球石灰岩と山の森林や川や沼地などでつられる土壌などが堆積し、

今日の沖縄の島々が出来てきました。

その琉球石灰岩のミネラル分は地下水に溶けだしたり、海水が海風にのって沖縄の島々に降りそそなどすることで、沖縄の雨水や地下水はカルシュウムなどのミネラル分を豊富に含みます。

そのミネラルを養分がサトウキビの生育を助け、そこからつくられる黒糖に

はミネラル分がたっぷりと含まれています。

海のミネラルが大地に

サトウキビが育ち

ミネラル豊富な黒糖に

2.協同作業による手刈り収穫(ユイマール)

沖縄方言「ユイマール」とは、直訳すると「助け合い(結い)を廻す(まーる)」と沖縄民俗辞典(2008年)にあります。琉球の時代から黒糖製造や田植え稲刈りなど、一時的に多くの労力が必要な場合に親族を中心とした血縁関係によって、それぞれが順番に労働力を交換し合うユイマール(協同労働)によって支え合ってきました。

しかし、沖縄本島や各離島では農業者が激減し、ユイマールを続けてゆくのが難しくなっています。その為、サトウキビの収穫は大型収獲機(ハーベスター)を農協中心に導入し、労力の削減と作業の効率化が進められてきました。

それでも波照間島では、収穫班というユイマールが残る地域で、集落ごとにサトウキビの収穫を助け合いで存続しています。そのサトウキビ収穫の方法は、人手による手作業で、鎌や斧を使った「手刈り収穫」です。

手刈り収穫をすることで、サトウキビの枯れ葉や頭梢部などの余分な部分(トラッシュ)を取り除くことができます。トラッシュが混ざると糖度や風味などの品質が落ちます。また、サトウキビは、収穫時の切口から酸化するなどで品質が悪くなり、糖度も低下します。

一般的に収穫機(ハーベスター)での刈り取りだと多くのトラッシュが混ざってしまいます。また、サトウキビを約30㎝程度に短く裁断する為、切口も多くなります。一方、手刈りだとサトウキビを長いままで収穫する切口が少ないのでしぼり汁の品質を維持できます。

波照間島の人々は、ユイマールを大切にし、サトウキビの品質を大事にする手刈り収穫にこだわっています。

問題は、少子高齢化や仕事や進学で若い人が島外に出ていくことで、農業後継者の高齢化が問題になります。よって手刈りによる収穫作業は重労働で、その労働に対しての農業収入が確保できるかが大きな課題になります。

収穫の共同作業

大型収穫機(ハーベスター))

3.収穫後の管理と製糖工場の工夫

島唯一の波照間製糖工場でも、品質を維持するための工夫が行われています。

先ず、サトウキビの成熟度(糖度など)を畑ごとに検査し、熟度の高い畑のサトウキビから順番にしぼります。

そうすることで、未熟のサトウキビを絞ることを防いで、糖度の高い品質のいい黒糖が出来上がります。

また、収穫した際の切口から、品質劣化が始まるので、収穫したらなるべく早く、製糖工場に持ち込み、早めに絞ります。12月上旬から翌年4月上旬の間は、24時間のフル稼働で製糖工場を操業しています。

ミネラル豊富な黒糖の甘みでホッとした時間を。

紅茶やコーヒーに、グラニュー糖の代わりに黒糖ふんまつを入れると独特の風味とコクのある豊かな甘みを感じます。個人的には紅茶はホットでコーヒーはアイスがお気に入りです。

また調味料として、煮物や炒め物などの料理の味付けなどに利用できます。さらに蒸しパンなどのおやつ作りにもお薦めです。

紅茶に入れて

アイスコーヒーに

かぼちゃの煮物

肉じゃが

黒糖入り蒸しパン

黒糖シフォンケーキ

コラム:波照間島のサトウキビ栽培と製糖産業

沖縄での黒糖作りは、約390年前の江戸時代の元和9年(1623年)に始まったとい伝わります。以来、サトウキビは沖縄を代表する農産物となり、特に農作物生産の厳しい島々では基幹作物として生産され、波照間島でも、サトウキビ栽培が盛んで、黒砂糖の製造も行われています。

波照間島では、1910年代初めに、サトウキビ栽培が始まり、牛の力で搾汁し小さな砂糖小屋が点在していました。1961年には大東島の島民と共同して今の波照間製糖会社が設立されました。島の農業は、自給自足的なものから換金作物のサトウキビ栽培の農業に転換され、さとうきびと製糖は島の主力産業となりました。

今では、人口500名弱、約90戸の農家がサトウキビを生産しています。八重山全体の収穫量の1割強を占め、収穫されたさとうきびからは年間1500~2500tほどの沖縄黒糖が生産され、島の主要産業に発展しています。

(参考資料:Wikipedia)

波照間島特産 黒糖ふんまつ200g

波照間島特産

黒糖ふんまつ200g

価格:515円(税込・送料別)

内容量:200g

原材料:さとうきび

賞味期間:製造から365日

保存方法:直射日光、高温多湿を避け、常温にて保存。

12個セット 3,480円(税込・送料別)

- 商品概要

- アレルギー

- 栄養成分

| JANコード | 4582112260375 |

|---|---|

| 原材料 | さとうきび |

| 内容量 | 200g |

| 賞味期間 | 製造から365日 |

| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温にて保存 |

| 本製品には枠内を塗りつぶしたアレルギー物質が含まれています。 | |||

| 小麦 | 卵 | 乳 | 大豆 |

| 鶏肉 | 豚肉 | ゼラチン | |

| 栄養成分( – g)あたり | |

| エネルギー | – kcal |

|---|---|

| たんぱく質 | – g |

| 脂質 | – g |

| 炭水化物 | – g |

| 食塩相当量 | – mg |

0 レビュー

まだレビューがありません。